Tempo fa avevo scritto un post su Pensieri a proposito di un saggio molto interessante che stavo leggendo, Clear Thinking, di Shane Parrish. Citavo quelli che l’autore chiama i quattro nemici del pensare chiaramente:

Le emozioni.

L’ego.

Le mode, “fanno tutti così”.

L’inerzia, “si è sempre fatto così”.

Il saggio propone tanti stimoli, ma ve ne è uno in particolare che ritengo utile ricordare e riguarda i tempi e i modi secondo i quali prendere una decisione.

Noi tutti viviamo il contrasto tra il bisogno di prendere decisioni in breve tempo in modo da reagire prontamente ad un bisogno o un’emergenza e, al tempo stesso, la necessità di non avere fretta e di evitare di decidere sulla base di informazioni sbagliate.

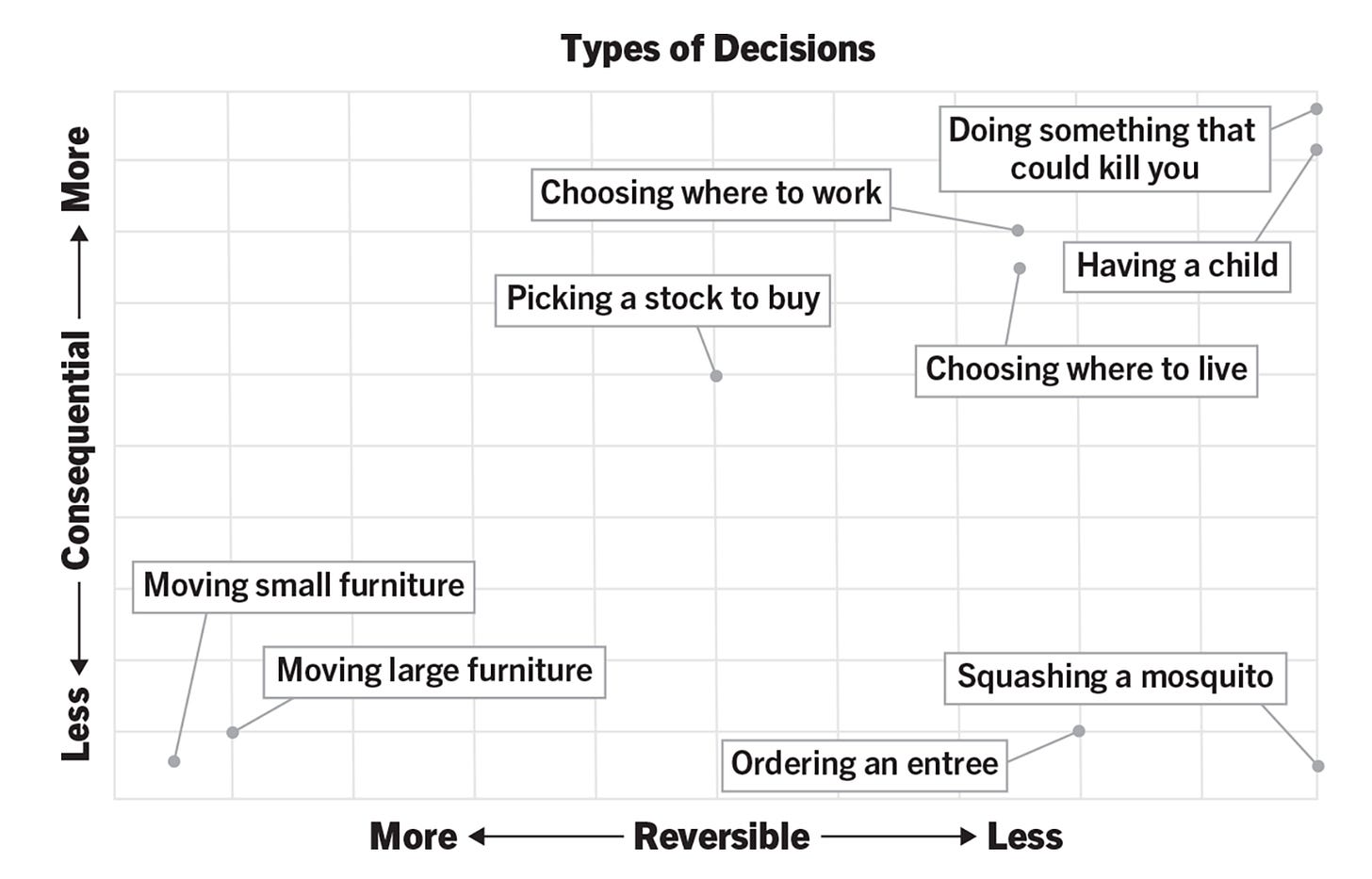

Per cercare di affrontare questo tema in modo razionale e maturo, Parrish propone alcuni criteri a mio giudizio molto utili. Essi si basano su una chiara caratterizzazione del processo decisionale, illustrata da questa immagine.

Le decisioni sono classificate sulla base di due dimensioni:

Impatto/importanza (consequentiality) che la decisione ha su di noi o sul mondo che ci circonda.

Reversibilità, cioè il fatto che le scelte conseguenti ad una decisione possano essere o meno reversibili e annullabili.

Ai due estremi dello spettro esistono decisioni che possono essere facilmente recuperate (“more reversible”) e che hanno impatto limitato. All’altro estremo si collocano decisioni che non possono essere recuperate e che hanno un impatto molto elevato.

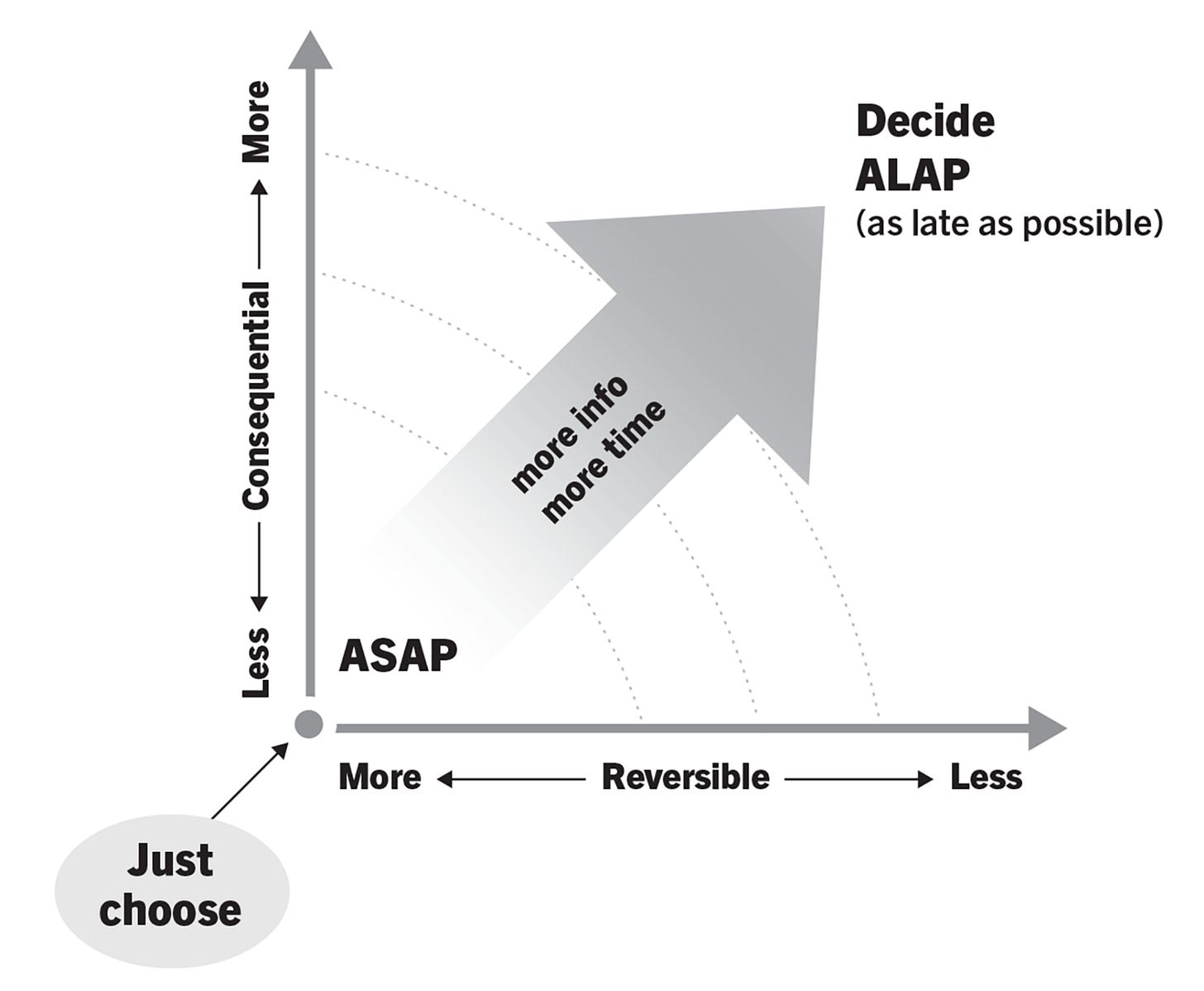

Una decisione può essere presa sulla base di due criteri:

ASAP (As Soon As Possible): la decisione deve essere adottata appena possibile.

ALAP (As Late As Possibile): la decisione deve essere adottata il più tardi possibile.

Come comportarsi? Come evitare la fretta e l’improvvisazione e, al tempo stesso, la procrastinazione che ci rende immobili e vittime degli eventi?

Di solito si ritarda una decisione quando non abbiamo elementi per scegliere con una ragionevole confidenza. Per questo, nel dubbio cerchiamo informazioni, dati, criteri che ci aiutino a decidere. È così anche nello sviluppo del software: se non sono certo di quali siano i reali requisiti del cliente, sviluppo prototipi e adotto un modello agile per acquisire le informazioni che mi consentano di procedere con maggiore confidenza e minori rischi nelle attività di sviluppo.

Nell’affrontare un processo decisionale, Parrish suggerisce di adottare due semplici principi:

Se il costo per rimediare ad una decisione sbagliata è basso (alta rimediabilità e basso impatto), decidi il più presto possibile (ASAP).

Nel caso opposto (bassa rimediabilità e alto impatto) decidi il più tardi possibile (ALAP).

Ma che significa “il più tardi possibile”? Quando devo smettere di aspettare e devo agire?

L’autore suggerisce tre criteri che ci permettono di gestire con maggiore razionalità questa situazione:

Stop: prendi una decisione quando non riesci più ad acquisire informazioni, sei in uno stallo e il tuo grado di conoscenza del problema non aumenta. In poche parole, stai perdendo tempo.

FLOP (First Lose an OPportunity): se non decidi perdi una opportunità importante.

Know: accade un fatto o riesci ad acquisire una informazione che rende evidente la scelta da fare.

Il terzo caso è abbastanza ovvio. Ma gli altri due no. Essere capaci di riconoscere il fatto che non stai facendo progressi, sei bloccato, non stai migliorando in alcun modo il bagaglio di informazioni in tuo possesso richiede maturità, coraggio e onestà intellettuale. Lo stesso si applica nel valutare quanto rischio di perdere non adottando una certa decisione (FLOP).

Sono pensieri e criteri tutto sommato semplici, ma mi paiono particolarmente utili e quindi meritevoli di essere discussi e provati nella nostra vita quotidiana.

Molto interessante il modello che separa consequential and reversible in due assi. Qualche anno fa avevo come executive coach un SVP di Amazon che mi parlava spesso di “one way door” vs “two way door”, che pare fosse uno dei mantra di Jeff Bezos in azienda. Si focalizzava sempre molto di più sul tema della reversibilità della decisione e ne accomunava la consequenzialità (i.e. decisioni più consequential di solito sono più irreversibili). Quel modello non ha mai calzato perfettamente le situazioni reali, questo a due assi mi pare ben più adeguato. Grazie per averlo condiviso.